東北地方でもようやく梅雨明け間近、全国的に夏本番ですね!

嫌だああああああ!梅雨も夏も冬も苦手だあああああ!

暑いのも寒いのもジメジメしたのも無理!!さっさと秋になってくれ!

そこで、こんな季節にぴったりの涼しげな表情のこけしちゃんを紹介します!

ゆるい!!

連れてきた経緯

この子は全国こけし祭りの実演の時にお迎えしました。

こけしを選ぶとき、修工人と相談しながら選び、最終的に胴体の井桁が古風なこの子に決めました。

他にも修工人からはこけしのルーツについて丁寧に教えていただきました。

なんと!ルーツは鳴子こけしの名門で、格調高さが特徴の高亀一門の亜流と知って驚きました!

比較対象のごく一般的な高亀一門のこけし。高橋武俊工人作。

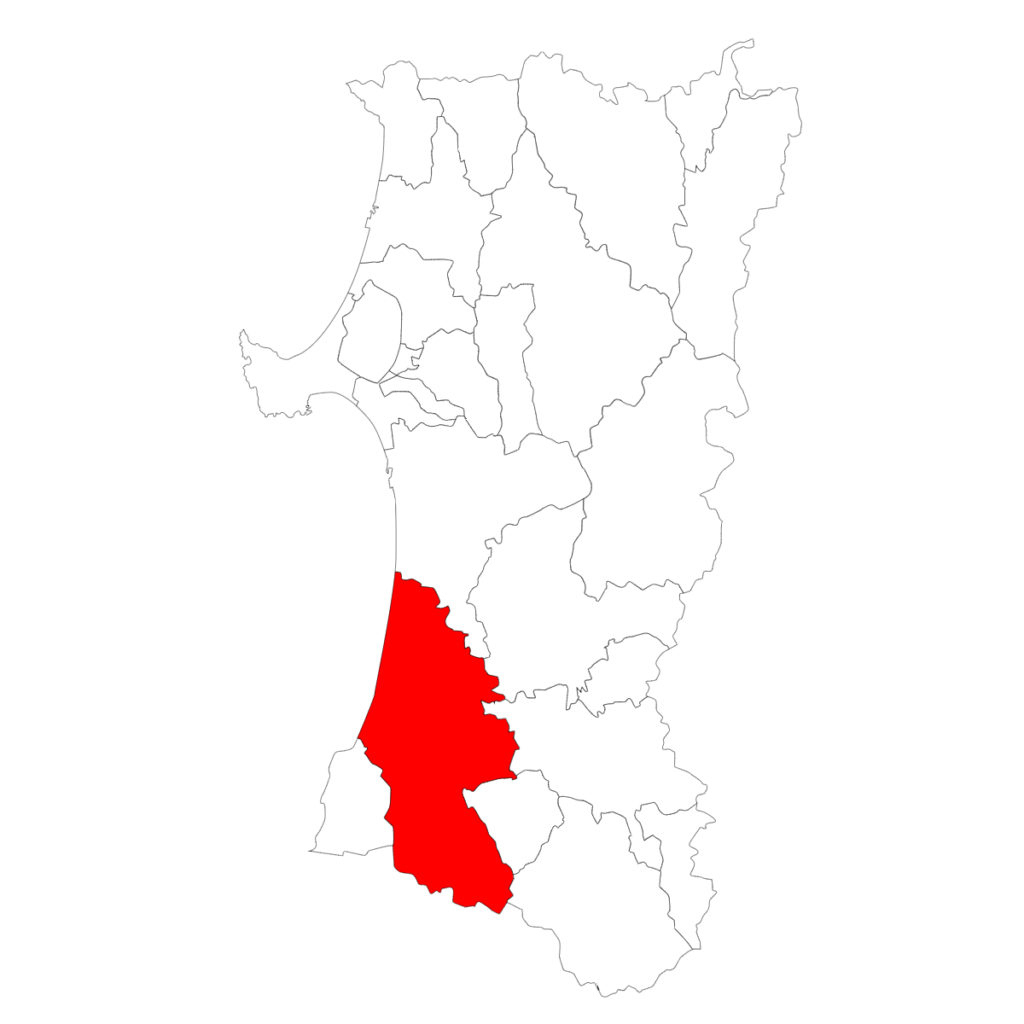

というわけで、作られているのは秋田県由利本荘市ですが、これも鳴子こけしなんです!!

平成の大合併前は本荘市でした!!

こけしちゃんの特徴

まず、ゆる~いぽつ目が特徴的です。

こじつけ臭いですが、この暑~い夏場に見ると、扇風機にあたって「あ~涼し~い!!!」とでも言ってそうな、涼しげな顔にも見えます。

こけしの魅力は見る人や時期、気持ちによって表情が変わって見えることなのです。

肩はなで肩で、肩の力が抜けているようにも感じる脱力系です。

君、本当にあの高亀さんがルーツなの?

しかし、この子は本当に鳴子こけしなんです。

というのもこの子、首を回すと「キュッキュッ」と音が鳴るんです!!

確かに鳴子こけしの特徴を受け継いでいるなぁ。

そして胴模様の井桁、本荘こけしの特徴にも見えますが、実は大昔(いつだったかは失念しましたが、少なくとも戦前だったはず)に、鳴子温泉でも井桁模様のこけしが作られていたそうです。

しかし、だんだん菊や楓などの売れる胴模様のみが作られるようになってきて、鳴子こけしで井桁模様は見なくなってしまったそうです。

しかし、遠く離れた本荘でのみ残ったと修工人は話していました。

こけし界の生きた化石ですね。

まとめ

そんなわけで、今回はこけし界の生きた化石・本荘こけしの紹介でした。

近年は修工人はお弟子さんを3人も取るようになり、本荘こけしは秋田県の伝統工芸品にも指定されたため、まさに勢いに乗りに乗った、今が旬のこけしだと思います!

コメント